Высокое ксчество бесконтактные уровнемеры заводы

Если говорить про высокое качество бесконтактные уровнемеры – сразу всплывает куча стереотипов. Многие до сих пор уверены, что главное в них только точность, а на практике оказывается, что стабильность в агрессивных средах куда важнее. На заводах часто сталкиваюсь с ситуацией, когда закупают дорогое импортное оборудование, а оно 'капризничает' при перепадах температур или вибрации. Вот тут и понимаешь, что качество – это не только паспортные характеристики, но и адаптивность к реальным условиям.

Что скрывается за параметрами 'высокого качества'

Когда изучаешь техническую документацию, сразу бросается в глаза разрыв между лабораторными и производственными условиями. Например, для радарных уровнемеров часто указывают погрешность ±2 мм, но на химическом заводе с парами растворителей эта цифра может увеличиться втрое. Приходилось видеть, как на одном из нефтеперерабатывающих предприятий под Москвой немецкие приборы выдавали стабильную погрешность в +5 мм именно из-за высокой концентрации паров в резервуаре.

Калибровка – отдельная история. Многие заводы экономят на первичной настройке, а потом месяцами не могут выйти на плановые показатели. Запомнился случай на производстве каустической соды: инженеры пытались сэкономить на услугах специалиста по наладке, в результате простой оборудования обошёлся в три раза дороже самой калибровки. Здесь важно понимать – даже лучший прибор без грамотного ввода в эксплуатацию просто железка.

Материал корпуса – кажется мелочью, но именно от этого зависит срок службы в агрессивных средах. На цементном заводе в Подольске как-то устанавливали уровнемеры с алюминиевым кожухом – через полгода появились первые очаги коррозии. Пришлось экстренно менять на нержавейку, хотя изначально проектное решение казалось оптимальным по цене.

Особенности эксплуатации на российских производствах

Климатические условия – фактор, который часто недооценивают поставщики импортного оборудования. Сибирские морозы ниже -45°С выявляют все слабые места электроники. Приходилось дорабатывать схемы подключения, добавлять дополнительные термокожухи – стандартные решения не всегда работают. Особенно проблемными оказались соединения кабельных вводов при резких перепадах температур.

Вибрация – бич любого измерительного оборудования. На лакокрасочном заводе в Дзержинске установили ультразвуковые уровнемеры прямо на несущих конструкциях рядом с мешалками – показания 'плясали' с амплитудой до 15%. Пришлось разрабатывать индивидуальные крепления с виброизоляцией, что изначально не было предусмотрено проектом.

Пыль и взвеси – отдельная тема. Например, на мукомольных производствах обычные оптические датчики быстро выходят из строя. Применяли комбинированные решения с продувкой воздухом, но это увеличивало стоимость эксплуатации. Интересный опыт получили на комбинате в Ростове – там успешно работают радарные модели с дополнительной защитой мембраной.

Практические кейсы и неочевидные решения

На химическом производстве ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям столкнулись с интересной задачей – измерение уровня высокоагрессивных жидкостей с температурой до +200°С. Стандартные ультразвуковые датчики не подходили из-за паровой подушки. Использовали радиоволновые методы с дополнительным охлаждением приемопередающего модуля – решение оказалось работоспособным, хотя и потребовало доработки штатной конструкции.

При работе с абразивными средами на цементных заводах важным оказался не только выбор типа датчика, но и место установки. В силосах с постоянным движением материала возникали 'мёртвые зоны'. Пришлось разрабатывать систему из нескольких датчиков с динамической коррекцией показаний – это позволило снизить погрешность до приемлемых 3%.

Интересный опыт получили при внедрении систем на основе электромагнитных расходомеров – смежная продукция, но принципы измерения часто пересекаются. На сайте https://www.masteryb.ru есть технические решения, которые мы адаптировали для специфических сред. Например, для жидкостей с высоким содержанием взвесей пришлось модифицировать алгоритмы обработки сигнала.

Типичные ошибки при выборе и монтаже

Самая распространенная ошибка – неправильный выбор типа датчика для конкретной среды. Как-то на пищевом производстве установили capacitive sensors для измерения уровня молочных продуктов – через неделю появились неточности из-за образования плёнки на чувствительном элементе. Пришлось переходить на ультразвуковые аналоги с функцией самоочистки.

Экономия на вспомогательном оборудовании – отдельная головная боль. Видел случаи, когда дорогие уровнемеры подключали обычным силовым кабелем без экранирования – помехи от соседнего оборудования сводили на нет все преимущества точной аппаратуры. Особенно критично это для радарных моделей с их высокой чувствительностью.

Пренебрежение регулярным обслуживанием – бич отечественных предприятий. На одном из заводов в Татарстане проигнорировали плановую проверку датчиков в течение двух лет – когда возникла аварийная ситуация, выяснилось, что три из восьми приборов показывали заведомо неверные значения. Ремонт линии обошёлся дороже, чем десятилетнее сервисное обслуживание.

Перспективы развития технологий измерения

Современные тенденции – это интеграция систем диагностики непосредственно в измерительные приборы. Недавно тестировали прототип, который самостоятельно отслеживает степень загрязнения чувствительного элемента и корректирует показания. Пока решение сыровато, но направление перспективное – особенно для производств с минимальным персоналом.

Беспроводные технологии постепенно проникают и в эту сферу, хотя сдерживающим фактором остаётся безопасность. На опасных производствах пока не рискуют полностью отказываться от проводных решений, но гибридные системы уже появляются. Интересный опыт у коллег с завода в Тольятти – там используют комбинированную схему с резервированием каналов связи.

ИИ-алгоритмы начинают применяться для прогнозирования отказов. Пока это скорее экспериментальные разработки, но на нескольких предприятиях уже внедряют системы, анализирующие исторические данные измерений. Например, на сайте masteryb.ru упоминаются подобные решения в перспективных разработках – жду, когда появятся серийные образцы.

Интеграция с существующими системами контроля

Совместимость с устаревшим оборудованием – частая проблема при модернизации. На металлургическом комбинате пришлось разрабатывать шлюзы для подключения современных радарных уровнемеров к системе контроля 20-летней давности. Нестандартные протоколы обмена данными потребовали создания дополнительного программного обеспечения.

Калибровка в рабочих условиях часто отличается от лабораторной. Замечал, что некоторые производители дают методики, неприменимые в реальных условиях. Например, требование калибровать датчики при пустом резервуаре на действующем производстве выполнить практически невозможно – приходится разрабатывать обходные методы.

Дублирование измерительных каналов – спорный момент. На опасных производствах это необходимость, но часто вижу избыточное дублирование там, где можно обойтись одной надёжной системой. Выверенный баланс между надёжностью и экономической целесообразностью – искусство, которое приходит только с опытом.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер -

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи -

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем -

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09 -

Переключатель потока MW50

Переключатель потока MW50 -

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3 -

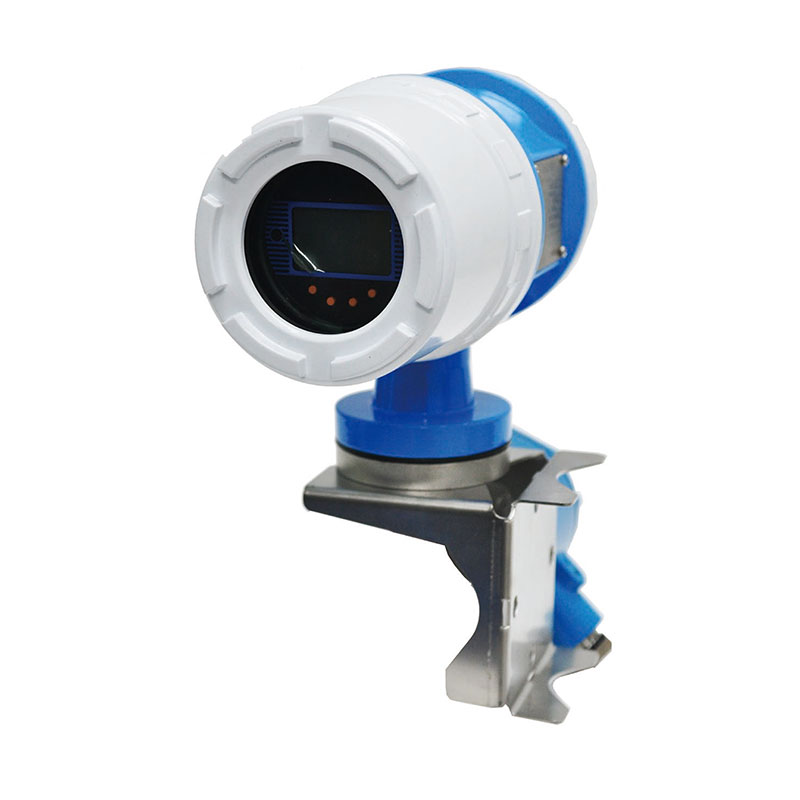

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42 -

MF4-вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления

MF4-вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления -

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец -

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер

Связанный поиск

Связанный поиск- Электромагнитный расходомер шламового типа

- Расходомер счетчик электромагнитный производитель

- Расходомер dn40 основная страна покупателя

- Уровнемер понтонной трубки с крутящим моментом

- Методика вихревых расходомеров производители

- Вихревой расходомер высокого давления поставщик

- Расходомер dn350 заводы

- Радиолокационный уровнемер с управляемой волной поставщик

- Группы расходомеров производители

- Высокое ксчество индикаторный прибор основная страна покупателя