Высокое ксчество жидкостный переключатель электродного типа производители

Когда слышишь про высокое качество жидкостный переключатель электродного типа производители, первое, что приходит в голову — это гонка за сертификатами и красивыми цифрами в паспорте. Но на деле, лет десять назад мы в цеху сталкивались с тем, что даже уральские приборы с идеальными документами сыпались после полугода работы в агрессивных средах. Помню, как на химическом комбинате в Дзержинске электроды переключателя покрывались нерастворимым осадком уже через три месяца — при том, что производитель заявлял стойкость к кислотам. Вот тогда и понял: качество определяется не бумагами, а поведением прибора в условиях, которые в лаборатории не смоделируешь.

Что скрывается за 'высоким качеством' на практике

У многих коллег сложился стереотип, будто главный показатель — это срок службы контактов. На самом деле, куда важнее стабильность работы при колебаниях плотности жидкости. Например, на спиртовых заводах, где плотность сусла меняется в процессе брожения, обычные переключатели дают ложные срабатывания. Приходилось дорабатывать электродные группы — увеличивать зазор между чувствительными элементами, хотя это противоречило инструкциям производителей.

Интересный случай был с модернизацией системы на молокозаводе под Воронежем. Там для контроля уровня в пастеризационных емкостях поставили немецкие переключатели — и они 'плавали' при переходе с цельного молока на нормализованное. Оказалось, проблема в том, что калибровка проводилась на воде, а разница в электропроводности молочных продуктов не учитывалась. Пришлось совместно с технологами разрабатывать поправочные коэффициенты.

Сейчас при выборе всегда смотрю на материал изолятора между электродами. Керамика — классика, но в средах с абразивными частицами (например, сточные воды с песком) она быстро истирается. Фторопласт лучше, но дороже. Кстати, у китайских производителей часто экономят именно на этом узле — ставят технический тефлон, который со временем теряет диэлектрические свойства.

Опыт сотрудничества с ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям

Когда впервые столкнулся с продукцией ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям через их сайт https://www.masteryb.ru, обратил внимание на их подход к калибровке. Они не просто проверяют переключатели на воде, а предлагают опциональную настройку под конкретную среду — за дополнительную плату, конечно. Для пищевых производств это оправдано, хоть и увеличивает срок поставки на 2-3 недели.

Их электромагнитные расходомеры мы тестировали параллельно с переключателями — интересно, что технологии изготовления электродов у них унифицированы. Это плюс для ремонтников: запчасти взаимозаменяемы. Хотя в вихревых расходомерах у них есть проблемы с датчиками для вязких сред — но это уже другая история.

Из последнего: заказывали у них партию переключателей для системы промывки фильтров на ТЭЦ. Работают в воде с химреагентами уже полтора года — пока нареканий нет. Но при монтаже пришлось повозиться с подводящими патрубками: резьба у них метрическая, а не дюймовая, как у большинства российских аналогов. Мелочь, но время на переходники потратили.

Типичные ошибки при монтаже и эксплуатации

Самая распространенная ошибка — установка переключателя в 'мертвой зоне' емкости. Был случай на нефтебазе: прибор монтировали в месте, где при заполнении образуются вихревые потоки. Из-за этого электроды постоянно покрывались эмульсией, и срабатывание происходило с запозданием до 15 секунд. Переустановили ближе к стенке — проблема исчезла.

Еще забывают про температурное расширение. На линиях розлива горячих растворов (85-90°C) длина электродов меняется на 2-3 мм — достаточно для ложного контакта. Теперь всегда рекомендую брать модели с компенсационными зазорами, хоть они и дороже процентов на 20.

Чистка — отдельная тема. Многие техники пытаются чистить электроды щетками или абразивами — после этого калибровка летит полностью. Производители обычно пишут про мягкие ткани, но на практике лучше всего подходят безворсовые салфетки для оптики — случайно обнаружил, когда других материалов под рукой не было.

Критерии выбора, о которых не пишут в каталогах

Первое — смотрим на способ крепления кабеля. Если это простой сальниковый ввод — будет течь при вибрациях. Нормальные производители делают дополнительную фиксацию скобой. У ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям в последних моделях как раз появилась такая конструкция — видимо, на основе обратной связи.

Второе — материал уплотнительных колец. NBR (нитрил) подходит для масел, но в кислотах быстро дубеет. EPDM более универсален, но дорог. Кстати, у многих российских производителей до сих пор ставят резину неизвестного состава — потом удивляются, почему течет через полгода.

Третье — и это редко проверяют — наличие демпфирования в электронной части. При быстром изменении уровня (например, при аварийном сбросе) без демпфера контакты 'дребезжат'. Однажды из-за этого сгорел насос на очистных сооружениях — теперь всегда меряю осциллографом время реакции.

Перспективы развития технологии

Судя по последним выставкам, производители постепенно отказываются от голых электродов в пользу комбинированных датчиков — с дополнительными термопарами или датчиками давления. Это логично: за те же деньги получаешь больше информации о процессе. Но есть и обратная сторона — сложнее диагностика.

Интересное направление — 'умные' переключатели с самодиагностикой. Видел опытный образец у китайцев — он отслеживает скорость изменения сопротивления между электродами и предупреждает о загрязнении. Пока дорого, но для фармацевтики или микробиологии может быть оправдано.

Лично я считаю, что будущее за гибридными системами — когда электродный переключатель дублируется, например, ультразвуковым датчиком. На критических производствах уже сейчас требуют такое резервирование. Хотя это увеличивает стоимость системы в полтора раза — но безопасность дороже.

В целом, если говорить о высокое качество жидкостный переключатель электродного типа производители, то главный вывод за 15 лет работы прост: не бывает универсальных решений. То, что идеально работает на химическом заводе, может не подойти для пивоварни. Поэтому сейчас при подборе оборудования всегда запрашиваю не только техпаспорт, но и список объектов, где уже стоят эти приборы — и обязательно звоню тамошним механикам. Их мнение чаще всего оказывается ценнее любых рекламных брошюр.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3 -

MF4-вихревой расходомер высокого давления

MF4-вихревой расходомер высокого давления -

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5 -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках -

MF4-фланцевый вихревой расходомер

MF4-фланцевый вихревой расходомер -

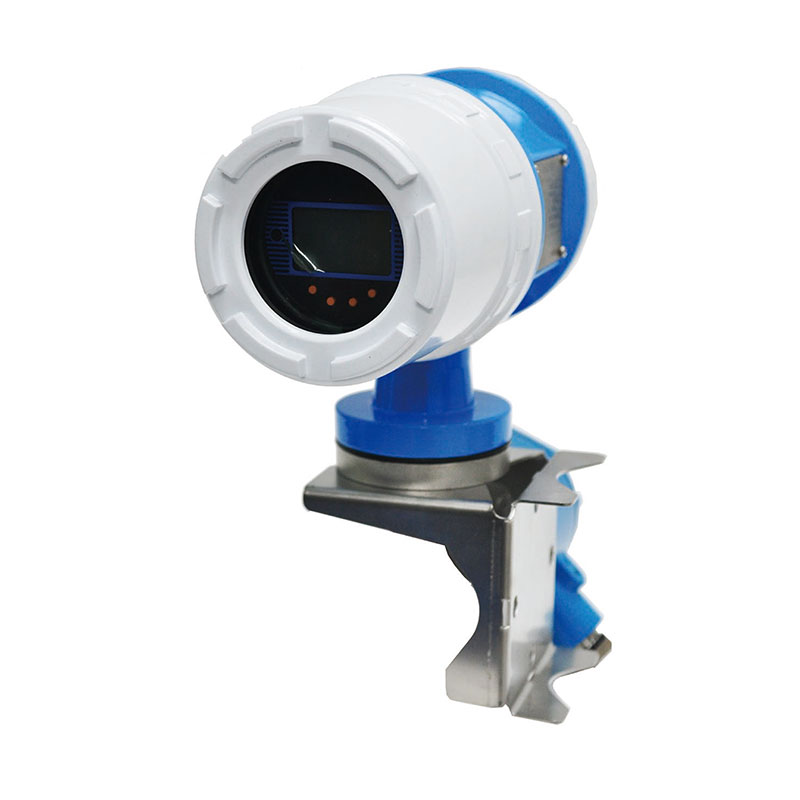

MF2 Миниатюрный электромагнитный расходомер

MF2 Миниатюрный электромагнитный расходомер -

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер -

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42 -

Магнитострикционный уровнемер ML7

Магнитострикционный уровнемер ML7 -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09 -

Переключатель потока MW50

Переключатель потока MW50

Связанный поиск

Связанный поиск- Высокое ксчество санитарный электромагнитный расходомер cip цена

- Датчики уровнемеры основная страна покупателя

- Высокое ксчество санитарный расходомер мишенного потока производители

- Высокое ксчество миниатюрный электромагнитный расходомер поставщики

- Встроенный уровнемер с магнитной заслонкой завод

- Высокоточный электромагнитный расходомер поставщики

- Расходомеры купить

- Вихревой расходомер высокого давления цена

- Расходомер dn350 цена

- Расходомер dn25 заводы