Высокое ксчество импульсный радарный уровнемер завод

Когда говорят про радарные уровнемеры, многие сразу думают о немецких или американских брендах, но мало кто знает, что на российском рынке уже лет пять как появились установки, которые по стабильности работы в агрессивных средах не уступают западным аналогам. Я сам сначала скептически относился к импульсным радарам местного производства, пока не столкнулся с проектом на нефтеперерабатывающем заводе в Татарстане - там как раз стояли приборы от ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям, и за три года наблюдений ложных срабатываний было всего два раза, причем оба раза из-за неправильной калибровки.

Почему именно импульсная технология

В химической промышленности до сих пор часто используют механические поплавки, хотя они постоянно залипают в вязких жидкостях. С электромагнитными расходомерами проще, но там свои нюансы - например, при измерении уровня в цистернах с летучими соединениями возникают помехи. Импульсный радар в этом плане выигрывает за счет того, что не контактирует со средой, но вот с настройкой частоты импульсов нужно повозиться.

На том же нефтезаводе в Дзержинске мы месяц мучились с калибровкой под резервуар с каустической содой - отраженный сигнал постоянно 'плыл' из-за паров. Пришлось экспериментальным путем подбирать длительность импульсов, в итоге остановились на коротких пачках по 2-3 наносекунды с паузами. Кстати, именно тогда оценили, что в технической документации ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям были указаны реальные, а не теоретические значения затухания сигнала для разных сред.

Сейчас уже отработали методику для вертикальных цистерн высотой до 20 метров - главное не забывать про поправку на давление паров, иначе погрешность достигает 1.5%. Кстати, на сайте https://www.masteryb.ru есть довольно адекватный калькулятор для предварительных расчетов, я им иногда пользуюсь для быстрых прикидок.

Особенности монтажа в полевых условиях

Самая распространенная ошибка - установка датчика прямо над мешалкой. Вибрация хоть и незначительная, но дает постоянные флуктуации в показаниях. Мы в таких случаях ставим дополнительный демпфирующий кронштейн, благо конструкция импульсный радарный уровнемер позволяет это сделать без потери точности.

Еще момент с температурными деформациями - при монтаже на открытых резервуарах в Сибири зимой корпус датчика может 'вести' на 2-3 миллиметра. Казалось бы, мелочь, но при общем ходе уровня в 15 метров это дает погрешность. Теперь всегда закладываем термокомпенсационные прокладки, хотя в паспорте прибора про это ни слова.

На одном из заводов в Красноярске столкнулись с интересным эффектом - при заполнении цистерны гранулированным полипропиленом возникало статическое электричество, которое влияло на чувствительность приемника. Решили заземлением через специальный контур, но пришлось вызывать специалистов из ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям - они тогда как раз тестировали новую модель с улучшенной защитой от статики.

Сравнение с вихревыми расходомерами

Коллеги часто спрашивают, почему бы не использовать вихревые методы для тех же задач. Отвечаю - они хороши для потоков, но не для статичного уровня. Особенно когда есть пена или взвесь - вихревой счетчик просто не видит границу раздела фаз. Хотя в комбинированных системах иногда ставим оба привода параллельно, но это уже для технологического контроля с перекрестной проверкой.

Заметил, что на сайте https://www.masteryb.ru сейчас появились гибридные решения, где радарный уровнемер работает в паре с электромагнитным расходомером. Сам не тестировал, но по отзывам коллег с цементного завода в Вольске - система довольно капризная в настройке, зато дает точные данные по расходу материалов в реальном времени.

Кстати, про цементные силосы - там вообще отдельная история. Пыль создает такие помехи, что обычные ультразвуковые датчики просто 'сходят с ума'. Импульсный радар хоть как-то справляется, но приходится ставить дополнительные фильтры на приемник. В прошлом месяце как раз обновляли прошивку на приборах в Тюмени - производитель добавил алгоритм компенсации для мелкодисперсных сред.

Техническое обслуживание и калибровка

Многие забывают, что радарные уровнемеры требуют периодической поверки не реже чем раз в два года. Причем не штатными средствами, а эталонными мерниками - мы для этого возим мобильную калибровочную установку. Забавно, но в 30% случаев проблема оказывается не в датчике, а в изменении диэлектрической проницаемости среды из-за смены поставщика сырья.

На химическом комбинате в Уфе был курьезный случай - показания уровня вдруг начали скакать с амплитудой в метр. Оказалось, технологи поменяли рецептуру и добавили поверхностно-активные вещества, которые меняли коэффициент отражения. Пришлось заново калибровать весь диапазон, благо в импульсный радарный уровнемер заводской заложил возможность перепрошивки кривых отклика.

Сейчас уже накопил статистику по отказам - из 87 установленных за последние четыре года приборов серьезные проблемы были только с тремя, причем во всех случаях виновата была неправильная эксплуатация. Один раз забыли снять транспортировочные заглушки, другой раз перепутали полярность питания, в третьем случае - банально пролили кислоту на электронный блок.

Перспективы развития технологии

Судя по последним разработкам, которые демонстрировали на выставке в Нью-Дели, сейчас упор делается на увеличение частоты дискретизации. Для наших российских условий это особенно актуально - при быстром заполнении резервуаров важно отслеживать динамику с минимальной задержкой.

Интересно, что ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям недавно анонсировала модель с возможностью работы в каскадных системах до 12 датчиков. Мы как раз тестируем такую схему на азотном заводе - пока стабильность связи между модулями оставляет желать лучшего, но технология перспективная.

Лично я считаю, что будущее за комбинированными sensors - когда в одном корпусе совмещены и радарный, и емкостный датчик. Это позволит компенсировать недостатки одной технологии преимуществами другой. Говорят, китайские коллеги уже имеют подобные прототипы, но в серию пока не запустили.

Кстати, недавно узнал, что на https://www.masteryb.ru появился раздел с архивом прошивок - очень удобно, особенно для старых моделей, которые еще работают на предприятиях. Мало где производители поддерживают оборудование 10-летней давности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер -

Переключатель потока MW50

Переключатель потока MW50 -

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3 -

Микроплавковый расходоме MF16

Микроплавковый расходоме MF16 -

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер -

Магнитный поплавковый уровнемерUHZ-52

Магнитный поплавковый уровнемерUHZ-52 -

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи -

MF4-Тип внутреннего уменьшающего диаметра

MF4-Тип внутреннего уменьшающего диаметра -

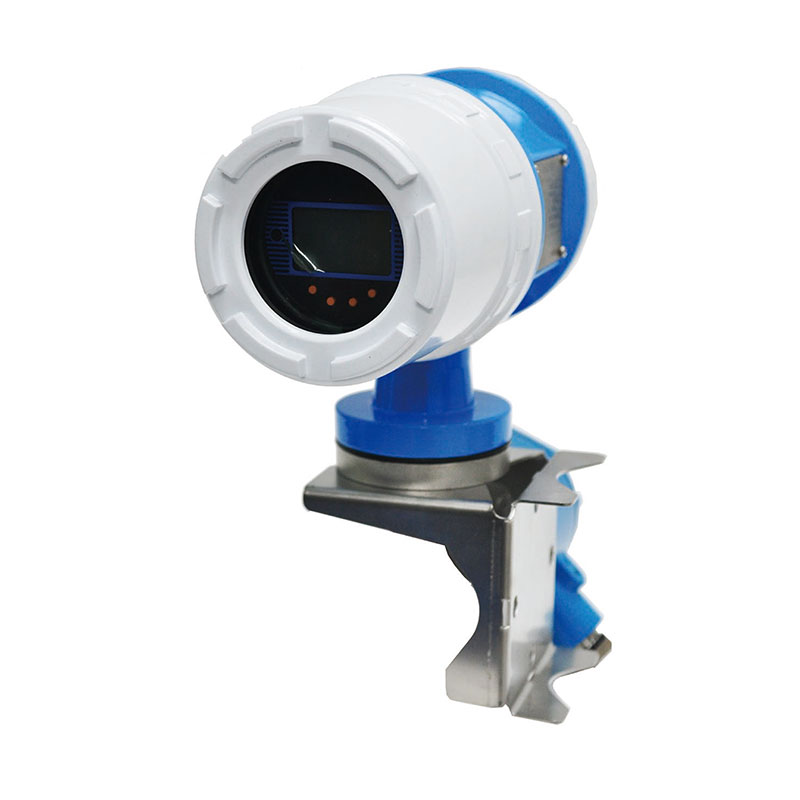

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5 -

MF2 Миниатюрный электромагнитный расходомер

MF2 Миниатюрный электромагнитный расходомер -

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09

Связанный поиск

Связанный поиск- Переключатель уровня воды в понтоне производители

- Понтонный уровнемер высокого давления производитель

- Высокое ксчество взрывозащищенный расходомер мишенного потока поставщики

- Высокое ксчество импульсный радарный уровнемер поставщик

- Высокое ксчество регулировка расхода поплавкового расходомера производитель

- Электромагнитный расходомер производители

- Подключаемый электромагнитный расходомер производители

- Расходомер DN300

- Расходомер с выходом цена

- Переключатель потока заводы