Высокое ксчество индикатор расхода поплавкового расходомера заводы

Когда говорят про высокое качество индикатора расхода поплавкового расходомера, многие сразу думают о точности шкалы. Но на деле главное — как этот индикатор ведёт себя при реальных колебаниях давления. У нас на тестовом стенде в ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям постоянно видны случаи, когда стрелка 'плывёт' при резком изменении расхода, хотя калибровка вроде бы идеальная.

Конструкционные нюансы металлических трубок

С металлическими трубками всегда интересно — казалось бы, простая механика, но сколько подводных камней. Наш завод сначала делал ставку на нержавеющую сталь 316L, но для агрессивных сред пришлось разрабатывать вариант с хастеллоем. Помню, как на химическом комбинате в Дзержинске обычные трубки начали покрываться микротрещинами уже через три месяца.

Толщина стенки — отдельная история. Слишком тонкая — деформация при гидроударе, слишком толстая — залипание поплавка на малых расходах. Вывели для себя эмпирическое правило: для давлений до 16 Бар оптимально 1.8-2.2 мм, но это с учётом вибраций. Кстати, вибрация — главный враг стабильности показаний.

Сейчас экспериментируем с внутренним покрытием из PTFE для кислотных сред. Недешево, но на пробной партии для цеха сернокислотного производства результаты обнадёживают — за полгода никаких изменений в работе. Хотя для щелочных сред такой вариант не подходит — разъедает за пару месяцев.

Проблемы калибровки в полевых условиях

Калибровка — это вообще отдельный разговор. Лабораторные условия одно, а когда монтируешь расходомер на уже работающем трубопроводе... Особенно с электромагнитными аналогами вечные споры — какой метод точнее. Но для поплавковых главное — стабильность, а не абсолютная точность.

Запомнился случай на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе: заказчик требовал точность 0.5%, но при монтаже выяснилось, что трубопровод имеет неучтённые вибрации от соседнего компрессора. Пришлось ставить демпфирующие элементы, хотя изначально в проекте их не было.

Сейчас для таких случаев мы в ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям разработали мобильный калибровочный комплекс — можно на месте проверить работу без демонтажа. Не идеально, но для оперативного контроля достаточно. Хотя для официальной поверки всё равно нужно снимать — таковы нормативы.

Особенности индикаторов расхода

С индикаторами вечная борьба — цифровые против стрелочных. Цифровые, конечно, модно, но на химических производствах часто предпочитают старую добрую стрелку — она надёжнее в условиях электромагнитных помех. Хотя для учётных операций цифровые незаменимы.

Магнитная связь в индикаторе — ключевой момент. Если магнит слабый — стрелка 'дрожит', слишком сильный — повышенное трение в подшипниках. Нашли компромисс с использованием редкоземельных магнитов, но стоимость, конечно, выросла.

Стекло на шкале — отдельная головная боль. Заказчики часто экономят на защитном стекле, а потом удивляются, почему показания не видны через полгода эксплуатации. Особенно в цехах с абразивной пылью. Мы сейчас ставим минеральное стекло 3 мм толщиной по умолчанию — меньше претензий.

Сравнение с вихревыми расходомерами

Часто спрашивают — почему бы не переходить на вихревые аналоги? Да, у них диапазон измерений шире, но при низких расходах (менее 0.5 м/с) они просто 'не видят' поток. А в химической промышленности как раз много таких процессов — медленные потоки реагентов.

Ещё момент с вязкими средами — для поплавковых расходомеров вязкость до 500 сСт не проблема, а вихревые уже при 50 сСт начинают 'врать'. Проверяли на глицериновых смесях — отклонения до 12% против 3% у поплавковых.

Хотя для паропроводов, конечно, вихревые лучше — там высокие температуры и давления. Но это уже совсем другие деньги и монтажные требования. Кстати, на сайте https://www.masteryb.ru есть сравнительные таблицы — полезно для технических специалистов.

Монтажные особенности

С монтажом вечные проблемы — казалось бы, инструкция ясная, но... Обязательно нужен прямой участок до и после расходомера — минимум 5 диаметров трубопровода. Иначе турбулентность искажает показания. Удивительно, но даже опытные монтажники часто этим пренебрегают.

Ориентация при установке — критически важна. Для горизонтальных трубопроводов обязательно устанавливать с небольшим наклоном (2-3 градуса), чтобы пузыри не скапливались. Вертикальные проще в этом плане, но там свои нюансы с осевыми нагрузками.

Термокомпенсация — тема для отдельного разговора. При температурах выше 80°C начинается тепловое расширение, влияющее на зазоры. Мы в последних моделях стали применять биметаллические элементы в конструкции поплавка — помогает, но не полностью решает проблему.

Ремонтопригодность и обслуживание

Ремонт в полевых условиях — это то, что отличает хороший расходомер от проблемного. Конструкция наших поплавковых расходомеров позволяет заменить индикатор без опрессовки — достаточно открутить четыре болта. Мелочь, а экономит часы простоя.

Калибровочные винты — специально делаем доступными без разборки корпуса. Хотя некоторые производители их прячут — видимо, чтобы чаще отправлять оборудование на завод. Мы же наоборот — выносим на фронтальную панель.

Запасные части — всегда стараемся унифицировать. Например, подшипники скольжения у всех наших моделей одинаковые, магниты стандартизированы. Это упрощает логистику и для крупных предприятий, где десятки таких приборов.

Перспективы развития

Сейчас активно экспериментируем с беспроводной передачей данных — для современных АСУ ТП это необходимость. Но есть сложности с питанием — батарейки в химических цехах не лучший вариант, а проводное питание теряет смысл беспроводной системы.

Комбинированные решения — интересное направление. Например, поплавковый расходомер с дополнительным вихревым датчиком для расширения диапазона. Тестовые образцы показывают хорошие результаты, но стоимость пока высока для массового внедрения.

Материалы — постоянно ищем новые сплавы. Недавно тестировали титановый сплав для морской воды — показал себя прекрасно, но цена... В обозримом будущем останемся на нержавейке с спецпокрытиями для особых случаев.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец -

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер -

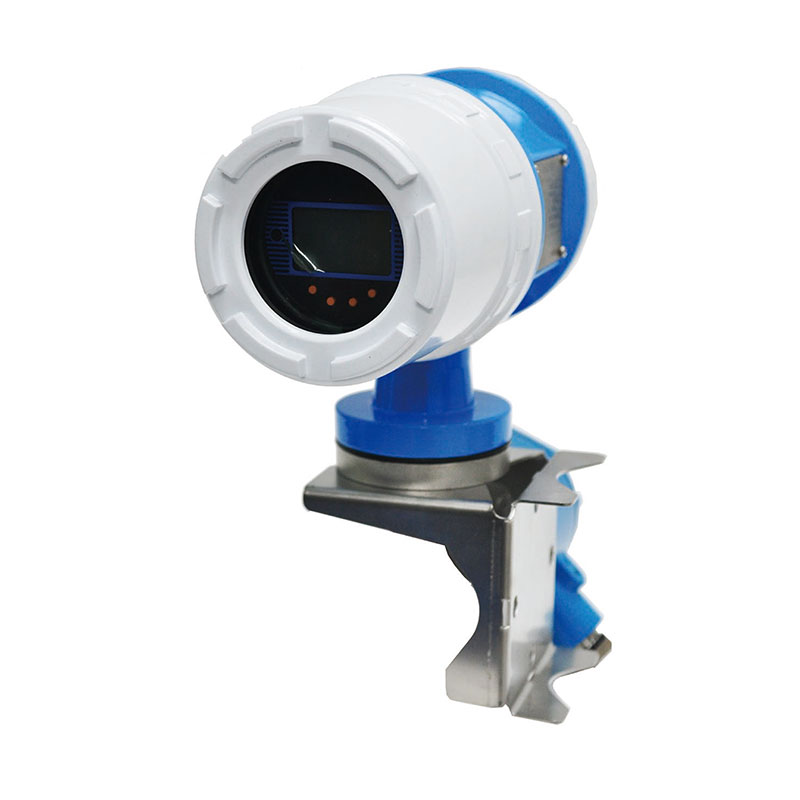

Санитарный поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1

Санитарный поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 -

Уровнемер вдувания MLC

Уровнемер вдувания MLC -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2 -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42 -

MF4-вихревой расходомер высокого давления

MF4-вихревой расходомер высокого давления -

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках -

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи -

Обдувочный аппарат MFC1

Обдувочный аппарат MFC1 -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09

Связанный поиск

Связанный поиск- Расходомер DN65

- Высокотемпературный понтонный уровнемер цена

- Электромагнитный расходомер dn2000 цена

- Двухроторный расходомер цена

- Датчики уровнемеры поставщики

- Высокое ксчество миниатюрный электромагнитный расходомер цена

- Высокоточный электромагнитный расходомер поставщик

- Высокое ксчество расходомер для атомной промышленности завод

- Уровнемер понтонной трубки с крутящим моментом

- Отбойная пластинка завод