Высокое ксчество магнитный поплавковый уровнемер заводы

Когда слышишь про 'высокое качество магнитных поплавковых уровнемеров', первое, что приходит в голову - это глянцевые каталоги с идеальными кривыми погрешностей. Но на практике-то оказывается, что даже у топовых заводов бывают партии с плавающим магнитом, который залипает при температуре ниже -20°C. Мы в ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям через это проходили, когда запускали свою линейку магнитных поплавковых уровнемеров для нефтехимии.

Технологические нюансы, которые не пишут в спецификациях

Вот смотрю на наш последний проект для химического комбината в Татарстане - там пришлось полностью пересмотреть конструкцию поплавка. Стандартный полипропиленовый корпус не выдерживал постоянного контакта с толуолом, хотя по паспорту должен был. Пришлось экспериментировать с PEEK-материалами, что удорожило конструкцию на 15%, зато три года эксплуатации без нареканий.

Кстати, про калибровку - многие недооценивают важность предварительного прогрева образцов. Как-то раз на заводе в Дзержинске при монтаже пропустили этот этап, потом полгода разбирались с плавающими показаниями при смене времени суток. Оказалось, металл корпуса по-разному расширялся днём и ночью.

Особенно сложно с зоной перехода между средами разной плотности. Помню, на спиртовом производстве в Уфе пришлось разрабатывать специальный алгоритм для поплавкового уровнемера, потому что стандартные решения давали погрешность до 8% при определении границы раздела фаз.

Производственные вызовы и неочевидные решения

На нашем производстве в Подмосковье до сих пор используется ручная доводка магнитов для критичных применений. Автоматика не всегда чувствует микротрещины в керамических магнитных системах, которые проявляются только после 2000 циклов 'сухого хода'.

Интересный случай был с модернизацией магнитный поплавковый уровнемер на ТЭЦ-22. Там вибрация от турбин вызывала ложные срабатывания Reed-контактов. Пришлось разрабатывать демпфирующую систему с силиконовым наполнителем - простое решение, но потребовало трёх месяцев испытаний.

Сейчас вот экспериментируем с беспроводной передачей данных от поплавковых датчиков. Казалось бы, просто добавить модуль LoRaWAN, но оказывается, металлический корпус экранирует сигнал так, что на расстоянии 15 метров уже теряется связь. Решение нашли нестандартное - выносной антенный блок с волноводом.

Опыт внедрения на реальных объектах

На сайте https://www.masteryb.ru мы всегда подчёркиваем важность индивидуального подхода, и это не просто маркетинг. Вот недавний пример с цементным заводом в Липецке - стандартные высокое качество модели не подходили из-за постоянного образования конденсата в трубе смотрового стекла.

Разработали специальную систему продувки сжатым воздухом, но столкнулись с новой проблемой - при низких температурах воздушные линии замерзали. В итоге пришлось комбинировать электрический подогрев и воздушную завесу, что увеличило стоимость системы на 25%, но зато обеспечило стабильную работу при -35°C.

Кстати, про температурные режимы - многие недооценивают важность правильного монтажа компенсаторов теплового расширения. На одном из объектов в Норильске из-за этого лопнул фланец через полгода эксплуатации, хотя сам датчик продолжал работать.

Модернизация существующих систем

Часто сталкиваемся с ситуацией, когда нужно вписать современные магнитные поплавковые уровнемеры в старую систему управления 80-х годов. Здесь главная сложность - согласование сигналов. Советские системы часто используют токовые петли 0-5 мА, тогда как современная аппаратура работает с 4-20 мА.

Разработали для таких случаев переходные модули с гальванической развязкой, но столкнулись с проблемой помех от силового оборудования. Пришлось добавлять фильтры нижних частот и экранирование, что увеличило габариты конечного устройства.

Интересный опыт был с интеграцией в систему АСУ ТП немецкого производства. Там оказалось, что их ПЛК некорректно обрабатывает сигнал от наших датчиков при быстром изменении уровня. Выяснилось, что проблема в алгоритме усреднения показаний на стороне контроллера - пришлось адаптировать прошивку под наши реалии.

Перспективы развития технологии

Сейчас активно тестируем комбинированные системы, где поплавковый уровнемер работает в паре с радарным датчиком. Это позволяет компенсировать недостатки обоих методов - поплавковый даёт точность при спокойной поверхности, радарный - при волнении и пенообразовании.

Но появилась новая проблема - синхронизация показаний двух разнородных систем. Разрабатываем специальный алгоритм слияния данных на основе адаптивной фильтрации Калмана, но пока есть сложности с вычислительной мощностью встраиваемых систем.

Ещё одно направление - миниатюризация для фармацевтической промышленности. Там требуются датчики для сосудов диаметром всего 50 мм, при этом с точностью до 0.1 мм. С магнитами возникают сложности - при уменьшении размеров резко падает магнитное поле, приходится использовать редкоземельные материалы.

Практические рекомендации по эксплуатации

За годы работы в ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям накопили множество мелких, но важных наблюдений. Например, никогда не стоит экономить на уплотнительных кольцах - дешёвые EPDM быстро деградируют в агрессивных средах, лучше сразу ставить Viton.

При монтаже в вертикальные ёмкости обязательно учитывать эффект 'мокрой трубы' - конденсат, стекающий по стенкам, может создавать ложные показания. Решение простое - устанавливать защитный козырёк, но многие проектировщики об этом забывают.

И главное - регулярная проверка калибровки. Рекомендуем делать её не реже раза в год, а на критичных производствах - раз в квартал. Магниты со временем теряют индукцию, особенно в условиях вибрации и перепадов температур.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

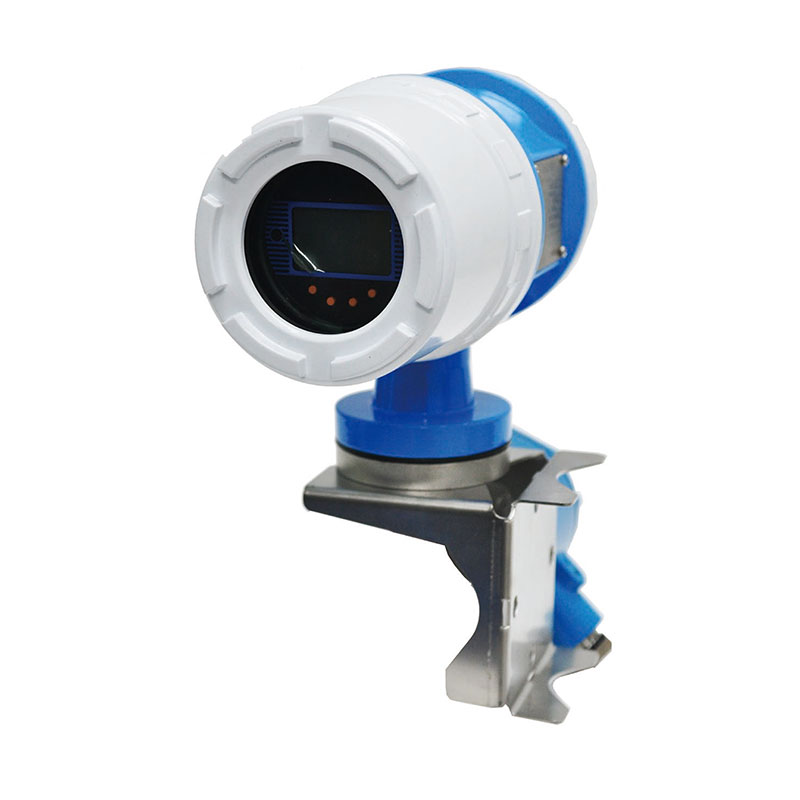

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем -

Микроплавковый расходоме MF16

Микроплавковый расходоме MF16 -

Магнитный поплавковый уровнемерUHZ-52

Магнитный поплавковый уровнемерUHZ-52 -

MF4-вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления

MF4-вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M3

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M3 -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42 -

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи -

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток -

Санитарный поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1

Санитарный поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 -

MF4-вихревой расходомер высокого давления

MF4-вихревой расходомер высокого давления -

MF2 Тип шлама электромагнитный расходомер

MF2 Тип шлама электромагнитный расходомер -

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер

Связанный поиск

Связанный поиск- Поплавковый расходомер с металлической трубкой заводы

- Высокое ксчество специальный расходомер для нефтехимической промышленности завод

- Высокое ксчество обдувочный функция завод

- Расходомер с выходом завод

- Поплавковый расходомер с металлической трубкой основная страна покупателя

- Вихревой расходомер dn80 основная страна покупателя

- Датчик расходомера заводы

- Расходомер отбойной пластинки

- Расходомер малого расхода основная страна покупателя

- Уровнемер вдувания производители