Высокое ксчество промышленный прибор для измерения уровня жидкости производители

Когда слышишь 'высокое качество промышленный прибор для измерения уровня жидкости производители', сразу представляется лабораторная чистота и идеальные условия. На деле же в резервуарах бывает и конденсат, и вибрация, и температурные перепады до 60°C. Вот где начинается настоящее испытание на профпригодность.

Что скрывается за паспортными характеристиками

Многие гонятся за классом защиты IP68, забывая про химическую стойкость уплотнителей. Помню случай на нефтебазе - казалось бы, немецкий магнитный уровнемер должен был отработать годы, а через полгода поплавок 'съели' примеси сероводорода. Пришлось объяснять заказчику, что не всегда дороже значит лучше.

У ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям в этом плане разумный подход - их вихревые расходомеры изначально рассчитывают на агрессивные среды. Хотя и у них бывают просчеты, когда для вязких жидкостей не учитывают инерционность срабатывания.

Сейчас многие производители перешли на импульсные методы измерений, но старые добрые емкостные датчики все еще незаменимы для сыпучих материалов. Вот где действительно видна разница между 'сделано' и 'сделано с пониманием технологии'.

Подводные камни автоматизации измерений

Современные системы требуют не просто точных показаний, а прогнозирования поведения жидкости. На химическом комбинате в Дзержинске столкнулись с интересным эффектом - при изменении давления пенообразование искажало показания ультразвуковых датчиков. Пришлось комбинировать методы: радиолокационный для основного измерения + емкостной для контроля пены.

Особенно сложно с двухфазными средами. Электромагнитные расходомеры здесь часто дают сбой, хотя для чистых жидкостей - это один из самых надежных вариантов. Кстати, на сайте https://www.masteryb.ru есть хорошие примеры адаптации таких систем для пищевой промышленности, где важна стабильность измерений при переменной плотности.

Лично я всегда советую закладывать 15-20% запас по точности от паспортных значений. В полевых условиях редко когда достигаются идеальные параметры, указанные в спецификациях.

Российская специфика монтажа и обслуживания

У нас почему-то считают нормальным устанавливать датчики уровня без калибровки 'в полях'. Потом удивляются, почему показания плавают. Особенно это касается поплавковых систем - их монтажный угол критически влияет на точность.

Заметил, что металлические трубчатые расходомеры от ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям менее чувствительны к вибрациям, что для наших производств существенно. Но их сложнее обслуживать - нужен специальный инструмент для демонтажа.

Еще один момент - наши сварщики часто 'забывают' про антикоррозийную защиту в местах крепления кронштейнов. Через год появляются течи, а винят потом производителя. Приходится проводить ликбез по монтажу прямо на объектах.

Когда экономия приводит к потерям

Видел десятки случаев, когда пытались сэкономить на датчиках уровня для пожароопасных сред. Ставили обычные вместо взрывозащищенных - хорошо, что обошлось без последствий. Сейчас хоть стандарты ужесточили, но все равно находятся 'умельцы'.

Для пищевой промышленности отдельная история - там санация убивает даже дорогие импортные приборы. Российские аналоги иногда лучше справляются, потому что изначально проектируются с учетом наших методов очистки.

Интересно, что поплавковые расходомеры с металлическими трубками часто оказываются долговечнее современных электронных систем в условиях постоянных гидроударов. Старая школа все еще дает фору новым технологиям в плане живучести.

Перспективы и тупиковые направления

Сейчас все увлеклись 'умными' датчиками с удаленным доступом, но на практике часто оказывается, что простая механическая дублирующая система спасает при сбоях связи. Особенно в удаленных районах, где с GSM проблемы.

Заметная тенденция - возврат к модульным конструкциям. Раньше стремились сделать все в одном корпусе, теперь снова разносит измерительную часть и электронику. Опыт ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям в этом плане показателен - их последние разработки вихревых расходомеров как раз по такой схеме.

Лично я скептически отношусь к полному отказу от аналоговых интерфейсов. В условиях промышленных помех цифровые протоколы иногда ведут себя непредсказуемо, а старый добрый 4-20 мА всегда работает.

Главный вывод за 15 лет работы: не бывает универсальных решений. Каждый объект требует индивидуального подхода, а паспортные характеристики - это лишь отправная точка для реальных расчетов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Уровнемер вдувания MLC

Уровнемер вдувания MLC -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках -

Переключатель потока MW50

Переключатель потока MW50 -

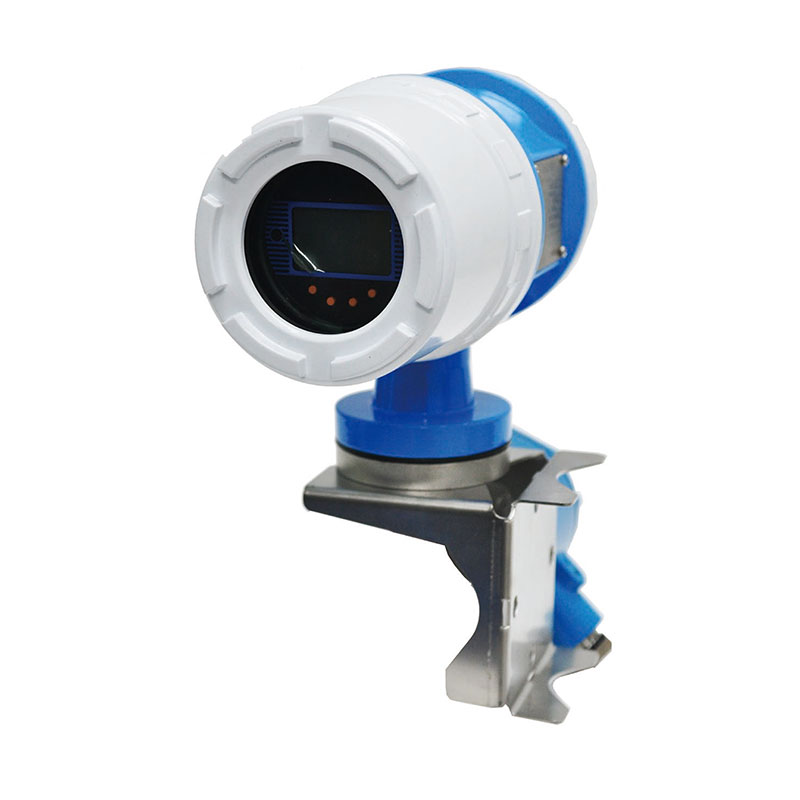

MF2 Миниатюрный электромагнитный расходомер

MF2 Миниатюрный электромагнитный расходомер -

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3 -

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления -

Микроплавковый расходоме MF16

Микроплавковый расходоме MF16 -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42 -

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец -

MF2 Тип шлама электромагнитный расходомер

MF2 Тип шлама электромагнитный расходомер -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2 -

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

Связанный поиск

Связанный поиск- Высокое ксчество встроенный уровнемер с магнитной заслонкой заводы

- Высокое ксчество импульсный радарный уровнемер поставщик

- Уровнемер с магнитной заслонкой

- Высокое ксчество магнитный поплавковый уровнемер заводы

- Расходомер мишенного типа цена

- Высокоточный электромагнитный расходомер производители

- Антикоррозийный расходомер мишенного типа заводы

- Расходомер DN20

- Высокое ксчество мишенный поток расходомера с двумя выходами завод

- Встроенный уровнемер с магнитной заслонкой заводы