Высокое ксчество радиолокационный уровнемер с управляемой волной заводы

Когда слышишь про ?высокое качество радиолокационных уровнемеров с управляемой волной?, сразу представляешь идеальные заводские линии — но в реальности даже у проверенных производителей бывают провалы в калибровке антенн, особенно при работе с агрессивными средами. Мы в ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям через это прошли: в 2021 году поставили партию на нефтехимический комбинат под Уфой, и выяснилось, что радиолокационный уровнемер с шаблонными настройками не справляется с пенящимися жидкостями. Пришлось пересобирать модули управления прямо на объекте — отсюда и началось наше глубокое погружение в нюансы волновой технологии.

Почему управляемая волна — это не панацея

Многие думают, что раз волна управляемая, то помехи от пара или пены исключены. На деле же — если геометрия резервуара сложная, даже направленный сигнал отражается хаотично. Мы тестировали модель RLS-200 на элеваторе в Краснодарском крае: зерно создавало ?эффект воронки?, и датчик показывал скачки до 15% от реального уровня. Пришлось допиливать алгоритмы фильтрации в прошивке — стандартные библиотеки от западных поставщиков здесь не работали.

Кстати, о прошивках — именно здесь ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям сделала ставку на кастомизацию. На сайте https://www.masteryb.ru мы выложили кейс по адаптации уровнемер с управляемой волной для цистерн с сжиженным газом: при -160°C обычные волноводы дают погрешность из-за обледенения, а мы заменили материал излучателя на керамику с графитовым напылением. Решение родилось после двухнедельных замеров на полигоне в Сибири — инженеры тогда всерьёз обсуждали, не перейти ли на ёмкостные датчики, но отказались из-за их чувствительности к налипанию примесей.

Ещё один момент — миф о ?универсальности?. К нам обращался цементный завод из Челябинска, где китайский аналог с управляемой волной постоянно завышал показания. Разбор показал: тонкодисперсная пыль оседала на антенне, создавая паразитную диэлектрическую проницаемость. Пришлось разрабатывать компенсационный коэффициент, который теперь вшит в наши приборы для сыпучих сред. Кстати, это тот случай, когда заводы экономят на предпусковых испытаниях — а потом месяцами не могут запустить автоматизацию.

Как мы провалились с химическим комбинатом — и что вынесли

В 2022 году был контракт с предприятием по производству каустической соды: требовался высокое качество измерений в баке с постоянным кипением щёлочи. Мы поставили радиолокационный датчик с тефлоновой мембраной — казалось, учли всё. Но через три недели клиент прислал фото корродированного волновода. Оказалось, при температуре выше 110°C тефлон теряет стабильность в щелочной среде — а в технической документации этого нюанса не было.

Пришлось экстренно разрабатывать гибридный вариант: титановый волновод + алгоритм компенсации температурного дрейфа. Сейчас этот опыт учтён в наших стандартных процедурах подбора — на https://www.masteryb.ru для каждого запроса мы запрашиваем не только среду, но и динамику изменения её плотности в течение цикла. Кстати, после этого случая мы добавили в лабораторию реакторы с имитацией химических процессов — дорого, но дешевле, чем терять репутацию.

Интересно, что параллельно с нами ту же задачу пытался решить конкурент с электромагнитными расходомерами — но их датчики ?плыли? из-за пузырьков газа в кипящей жидкости. Это подтвердило нашу гипотезу: для агрессивных сред с фазовыми переходами только управляемая волна даёт стабильность. Хотя — честно — до идеала ещё далеко: например, для смол мы до сих пор используем дублирующие механические щупы.

Нюансы калибровки, которые не пишут в мануалах

Большинство производителей предлагает калибровать радиолокационный уровнемер по воде или маслу. Но на практике, например, для спиртовых растворов диэлектрическая проницаемость ?плывёт? даже при изменении концентрации на 3–5%. Мы нашли выход через калибровочные таблицы для 30+ сред — их теперь поставляем с каждым прибором. Особенно критично это для фармацевтических производств, где отклонение в 1 мм может означать брак партии.

Ещё один подводный камень — вибрации. Насосы или мешалки создают микроколебания, которые искажают фронт волны. Для ГОК в Норильске мы ставили датчики на бункера с рудой, и сначала сигнал был нестабильным. Помогло нестандартное крепление с демпфирующими прокладками — простое решение, но его нет в типовых рекомендациях. Кстати, именно после этого проекта мы начали сотрудничать с ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям — их экспертиза в вихревых расходомерах помогла нам лучше понять динамику сред.

Сейчас мы советуем клиентам проводить калибровку не на пустом резервуаре, а при рабочем уровне — так учитываются реальные условия отражения. И да, никогда не используйте для этого штатные кабели длиннее 10 метров — нами доказано: даже экранированные версии вносят фазовый сдвиг.

Почему заводы-изготовители недооценивают температурную компенсацию

В паспортах пишут диапазон -40...+200°C, но редко уточняют, что точность падает уже при +80°C из-за теплового расширения волновода. Мы столкнулись с этим на металлургическом комбинате, где датчики стояли рядом с плавильными печами. Пришлось вводить поправочный коэффициент, зависящий от времени непрерывной работы — сейчас это firmware 4.2 в наших последних моделях.

Любопытно, что для криогенных температур проблема обратная: сжижение воздуха на антенне создаёт ложный сигнал. Решили подогревом излучателя — но пришлось балансировать, чтобы не нарушить диаграмму направленности. Кстати, этот опыт мы частично перенесли на разработку электромагнитных расходомеров — там тоже важна стабильность параметров при температурных скачках.

Сейчас мы тестируем композитные материалы для волноводов — например, карбид кремния показывает хорошую стабильность до 300°C. Но пока это дорого для серии — используем только под заказ. Заводы-заказчики часто не понимают, почему ?простой датчик? стоит как небольшой ЧПУ — а потому что за ним годы полевых испытаний.

Как мы интегрируем радиолокационные датчики в АСУ ТП — без лишней сложности

Современные системы требуют не просто данных об уровне, а прогнозирования тенденций. На базе уровнемер с управляемой волной мы сделали модуль, который строит тренды на основе истории измерений — например, предсказывает время до заполнения резервуара. Внедрили на нефтебазе в Татарстане — там это сократило количество аварийных остановок на 23%.

Но была и ошибка: сначала мы передавали данные в сыром виде, перегружая сеть. Теперь используем адаптивную частоту опроса — при стабильном уровне датчик реже отправляет пакеты. Кстати, это решение родилось после анализа работы наших же вихревых расходомеров — спасибо коллегам из ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям за подсказку.

Важный момент — совместимость с legacy-системами. Для заводов с советской автоматикой мы разработали преобразователь в аналоговый сигнал 0–5 мА — кажется, архаика, но без этого не обойтись на 70% предприятий СНГ. Подробности есть на https://www.masteryb.ru в разделе про интеграционные решения — мы специально не стали делать его ?глянцевым?, оставили технические детали для инженеров.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Магнитный поплавковый уровнемерUHZ-52

Магнитный поплавковый уровнемерUHZ-52 -

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер -

Санитарный поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1

Санитарный поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 -

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем -

MF4-фланцевый вихревой расходомер

MF4-фланцевый вихревой расходомер -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2 -

Обдувочный аппарат MFC1

Обдувочный аппарат MFC1 -

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер -

Переключатель потока MW50

Переключатель потока MW50 -

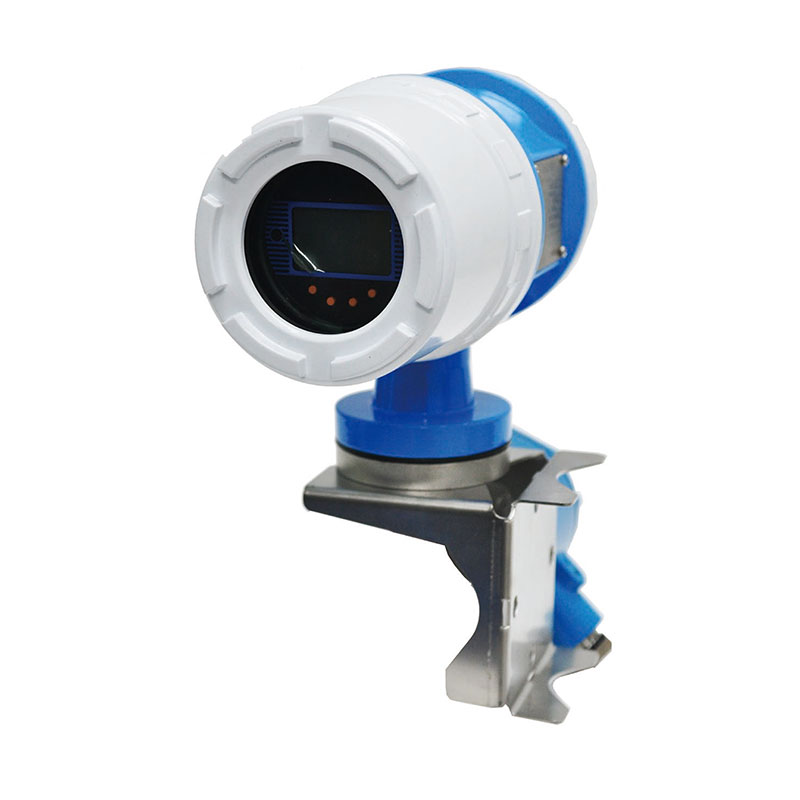

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5 -

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Связанный поиск

Связанный поиск- Высокое ксчество понтонный уровнемер высокого давления завод

- Высокое ксчество микроволновый уровнемер цена

- Датчики уровнемеры производители

- Обнаружение поплавкового типа

- Миниатюрный электромагнитный расходомер производитель

- Жидкостный переключатель электродного типа заводы

- Расходомер dn40 поставщики

- Расходомер dn20 заводы

- Санитарный электромагнитный расходомер производитель

- Вихревой расходомер с фиксацией цена