Высокое ксчество расходомер фармацевтического класса завод

Когда говорят про расходомеры для фармацевтики, сразу вспоминаются десятки случаев, где формально подходящее оборудование выдавало погрешность в 0.5% вместо заявленных 0.2% – и это на буферных растворах, не говоря уже о суспензиях с частицами. Многие производители упускают, что высокое качество расходомер здесь определяется не столько сертификатами, сколько стабильностью показаний при перепадах вязкости.

Почему металлические трубки не всегда панацея

В ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям изначально делали ставку на поплавковые расходомеры с металлическими трубками – логично, учитывая агрессивные среды. Но на фармацевтическом производстве столкнулись с парадоксом: при калибровке на воде прибор показывает идеальный график, а при работе с глицериновыми смесями поплавок начинает 'залипать' на отметках 30-40% шкалы. Пришлось пересматривать конструкцию направляющих.

Инженеры с завода https://www.masteryb.ru рассказывали, как добавляли компенсационные канавки в трубке – не по ГОСТу, чисто эмпирически. Получилось снизить погрешность до 0.1%, но только для жидкостей с вязкостью до 120 сСт. Для более плотных сред пришлось разрабатывать гибридную систему с электромагнитным дополнением.

Кстати, о вязкости: часто забывают, что фармацевтические линии могут работать попеременно с разными субстанциями. Сегодня – водный раствор, завтра – масляная суспензия. Стандартные калибровочные кривые здесь бесполезны, нужна адаптивная система, которую мы в итоге внедрили в расходомер фармацевтического класса серии PHARMA-FLOW.

Электромагнитные модели: тонкости для стерильных линий

С электромагнитными расходомерами своя история. Казалось бы, идеальный вариант для CIP-моек – нет движущихся частей. Но когда в 2022 году тестировали модель EM-Pharm на одном из подмосковных фармзаводов, выявили проблему с электрохимическими помехами. Дело было в заземлении – технологические емкости имели плавающий потенциал, что вызывало скачки до 3% в показаниях.

Пришлось совместно с ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям дорабатывать схему компенсации. Установили изолированные электроды с платиновым покрытием – дорого, но для фармацевтического класса оправдано. Важный нюанс: толщина покрытия должна быть не менее 15 мкм, иначе через полгода эксплуатации в средах с хлоридами начинается точечная коррозия.

Запомнился случай с валидацией: технолог настаивал на калибровке по этиленгликолю, хотя в техпроцессе его не было. Потом выяснилось, что годом ранее у них стоял вихревой расходомер, который на гликоле 'врал' на 8%. Пришлось разъяснять, что электромагнитная методика принципиально иная.

Вихревые расходомеры – неожиданные ограничения

С вихревыми моделями из линейки ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям работали меньше – они действительно хороши для парогенерации, но для дозирования активных фармсубстанций имеют критичный недостаток. Вибрация от обтекания тела обтекателя создает микропузыри в жидкостях с ПАВ, что искажает данные при дозировании до 10%.

Пытались использовать в системе подачи очищенной воды – вроде бы работает. Но когда перешли на растворы с полисорбатом 80, начались расхождения с весовым дозатором. Пришлось ставить демпферы перед расходомером, что противоречит принципам валидации фармоборудования.

Сейчас вихревые модели рекомендуем только для технических сред – скажем, в контурах охлаждения или для этиленгликоля. Хотя на сайте masteryb.ru их позиционируют и для фармы, я бы с осторожностью относился к таким заявлениям.

Особенности валидации под GMP

Самое сложное – не производство, а документальное сопровождение. Каждый расходомер завод должен иметь тройную прослеживаемость: от сырья до конечных испытаний. В ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям сначала не понимали, зачем нам нужны протоколы калибровки на 15 точках вместо стандартных 5.

Пришлось объяснять на примере: при заполнении форм 483 инспекторы FDA специально смотрят кривые в зоне 10-15% от максимальной скорости потока – там часто бывает 'провал' точности из-за ламинарного течения.

Сейчас они внедрили отдельную линию тестирования для фармзаказчиков, где используют эталонные жидкости разной вязкости. Это правильный подход, хотя и увеличивает стоимость на 18-20%. Но для фармацевтического класса экономия на валидации – ложная экономия.

Практические кейсы из российских фармзаводов

На производстве иммунобиологических препаратов в Подольске стояла задача учесть расход буферного раствора с точностью ±0.5%. Ставили сначала импортные расходомеры, но они не выдерживали санацию паром 121°C – течь через 50 циклов.

Перешли на российские аналоги от ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям с усиленными уплотнениями. Дорабатывали совместно: заменили стандартные EPDM-прокладки на перфторэластомер, хотя это и удорожило конструкцию на 25%. Зато выдержали 300 циклов стерилизации без потери точности.

Другой пример – линия сиропов в Калуге. Там важна была устойчивость к кавитации при работе с густыми сиропами. Применили комбинированную систему: электромагнитный расходомер как основной и поплавковый как дублирующий. Интересно, что поплавковый иногда показывал более стабильные результаты при пульсирующей подаче от мембранных насосов.

Перспективы развития фармарасходомеров

Сейчас вижу тенденцию к гибридным решениям. Чисто электромагнитные или чисто поплавковые системы уже не удовлетворяют требованиям новых техпроцессов. В том же ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям экспериментируют с совмещенными датчиками – электромагнитный канал плюс ультразвуковая коррекция по температуре.

Особенно перспективно это для биореакторов, где нужно учитывать изменение плотности культуральной жидкости в реальном времени. Пока что такие системы проходят апробацию, но уже видны преимущества в точности.

Еще один тренд – встроенная валидация. Представьте, расходомер сам ведет журнал калибровок и предупреждает о выходе за пределы допусков. Технически это реализуемо, но требует пересмотра подходов к метрологической службе на фармпредприятиях.

В итоге скажу: не существует универсального решения. Каждый случай требует анализа техпроцесса, свойств сред и требований валидации. Но именно такой подход и отличает настоящий фармацевтический класс от простой маркировки на приборной панели.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MF4-Тип внутреннего уменьшающего диаметра

MF4-Тип внутреннего уменьшающего диаметра -

Обдувочный аппарат MFC1

Обдувочный аппарат MFC1 -

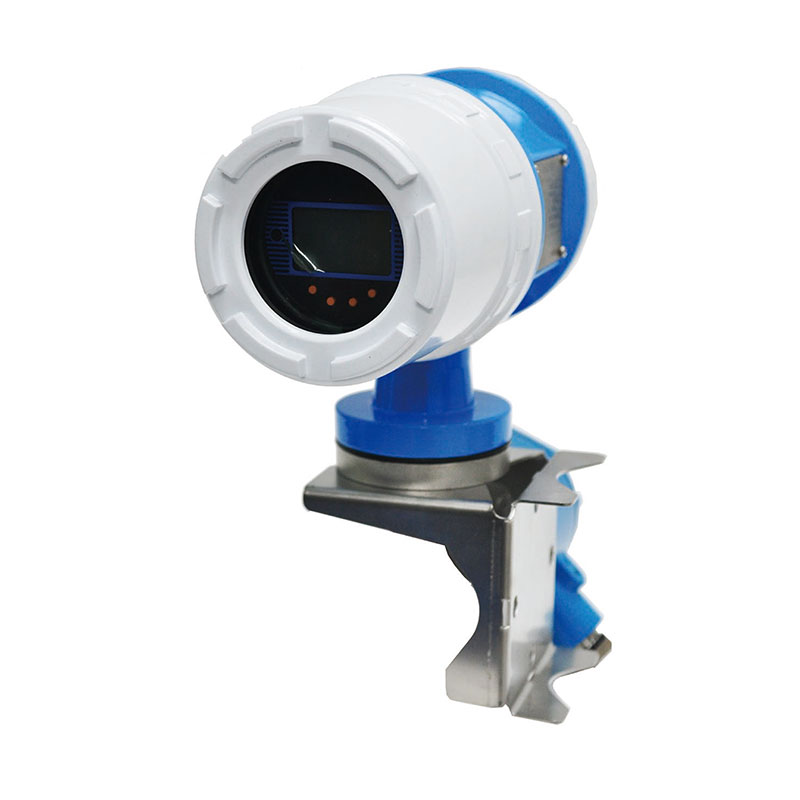

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер -

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09 -

Магнитострикционный уровнемер ML7

Магнитострикционный уровнемер ML7 -

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец

MF4-вихревой расходомер с двумя датчиками-фланец -

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер -

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток -

Микроплавковый расходоме MF16

Микроплавковый расходоме MF16 -

Переключатель потока MW50

Переключатель потока MW50 -

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер

Связанный поиск

Связанный поиск- Высокое ксчество высокотемпературный расходомер мишенного потока производитель

- Расходомер dn800 завод

- Понтонный уровнемер высокого давления поставщик

- Высокое ксчество высокотемпературный расходомер мишенного потока основная страна покупателя

- Кориолисовый расходомер поставщики

- Электромагнитный расходомер шламового типа

- Переключатель уровня воды в понтоне поставщики

- Высокое ксчество переключатель уровня воды в понтоне заводы

- Электромагнитный расходомер с низкой проводимостью производители

- Высокое ксчество электромагнитный расходомер для молниезащиты основная страна покупателя