Высокое ксчество санитарный электромагнитный расходомер cip производитель

Когда слышишь про 'санитарные электромагнитные расходомеры для CIP', сразу представляешь гладкие трубы и стерильные цеха — но на деле тут столько подводных камней, что даже опытные технологи иногда промахиваются. Многие думают, что главное — это сертификаты 3A или EHEDG, а на практике оказывается, что даже идеально спроектированный прибор может 'засыпаться' на мелочах вроде посадки электродов или поведения при резких скачках давления. Вот об этих нюансах и хочется поговорить, особенно с учётом нашего опыта с ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям — их подход к калибровке и материалам часто выручал в нестандартных ситуациях.

Почему CIP-системы требуют особого подхода к расходомерам

В моечной системе CIP главный враг — это не просто загрязнения, а остатки моющих растворов, которые могут накапливаться в зазорах. Обычный электромагнитный расходомер сгодится для воды, но для щелочей или кислот с добавками нужны особые покрытия. Мы как-то поставили прибор с стандартным PTFE-покрытием — через месяц появились микротрещины на стыках. Пришлось переходить на PFA, хотя это и дороже. Кстати, у ООО Пекин Мяосытэ в спецификациях чётко прописано, когда какой материал использовать — это экономит время на подбор.

Ещё момент — скорость потока. В CIP-циклах она часто меняется: сначала медленная промывка, потом турбулентный режим. Если расходомер не успевает реагировать, данные искажаются. Мы тестировали несколько моделей, включая электромагнитные расходомеры от Masteryb — их датчики с улучшенной динамикой показывали стабильные значения даже при резких перепадах. Но тут важно не переборщить с чувствительностью: слишком быстрый отклик может ловить помехи от вибраций насосов.

И да, температура. В CIP-системах часто используют горячие растворы до 85°C, а потом резко охлаждают. Металлические элементы расширяются-сужаются, и если конструкция не продумана, появляются протечки. Однажды видел, как фланец 'повело' после сотни циклов — хорошо, что вовремя заметили. Сейчас предпочитаем модели с компенсационными зазорами, как у тех, что описаны на https://www.masteryb.ru — там подробно расписано про термостойкость.

Критерии выбора производителя: не только цена

Многие заказчики сначала смотрят на стоимость, а потом удивляются, почему прибор не проходит валидацию. Я всегда советую проверять, как производитель тестирует санитарные расходомеры. Например, ООО Пекин Мяосытэ проводит испытания на циклические нагрузки — не просто 'включил-выключил', а имитацию реальных рабочих циклов с агрессивными средами. Это дорого, но зато потом не приходится экстренно менять оборудование.

Отдельно стоит сказать про калибровку. Некоторые поставщики предлагают 'универсальные' настройки, но для CIP-систем это не работает. Мы как-то попробовали сэкономить — взяли прибор без индивидуальной калибровки под наши параметры. В итоге пришлось самим подстраивать коэффициенты, потратили неделю. Сейчас работаем только с теми, кто предоставляет протоколы калибровки для конкретных сред — как раз ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям делает такие отчёты с привязкой к вязкости и электропроводности растворов.

И конечно, документация. В пищевой и фармацевтической промышленности без этого никак. У хорошего производителя всегда есть полный пакет: сертификаты на материалы, протоколы испытаний, рекомендации по монтажу. На сайте masteryb.ru, кстати, можно запросить даже расчёты гидравлических потерь для конкретной конфигурации — мелочь, но очень упрощает жизнь инженерам.

Ошибки монтажа и как их избежать

Самая частая проблема — неправильная установка датчика относительно потока. В CIP-системах часто есть повороты и клапаны, и если поставить расходомер сразу после них, показания будут 'прыгать'. Мы обычно выдерживаем минимум 5 диаметров трубы до и после прибора. Но бывают случаи, когда пространства мало — тогда приходится использовать прямые участки с специальными профилями. У электромагнитных расходомеров от Мяосытэ есть модели с укороченными требованиями к прямым участкам, но это нужно оговаривать заранее.

Ещё момент — заземление. В санитарных системах часто используют нержавеющую сталь, но если где-то есть пластиковые вставки, контур заземления может нарушиться. Мы в одном проекте забыли про это — прибор работал нестабильно, пока не добавили дополнительный электрод заземления. Теперь всегда проверяем всю цепь, а не только участок с расходомером.

И конечно, чистка. CIP-системы моются часто, но иногда операторы используют абразивные средства или жёсткие щётки — это может повредить поверхность. Мы рекомендуем клиентам обучать персонал: например, для приборов с полиуретановым покрытием, как некоторые модели от ООО Пекин Мяосытэ, нужно использовать только мягкие губки и нейтральные моющие средства.

Реальные кейсы: где теория встречается с практикой

Был у нас проект в молочной промышленности — нужно было контролировать поток моющего раствора с добавкой хлора. Стандартный расходомер начал 'дрейфовать' через две недели. Разобрались — электроды corroded, хотя производитель promised химическую стойкость. Перешли на модель с иридиевыми электродами от ООО Пекин Мяосытэ — работает уже больше года без нареканий. Ключевым оказалось именно покрытие электродов, а не просто корпуса.

Другой случай — в фармацевтике, где валидация занимает месяцы. Там заказчик требовал, чтобы расходомер сохранял точность даже при минимальных потоках (меньше 0.5 м/с). Мы тестировали несколько вариантов, и только санитарные электромагнитные расходомеры с многоточечной калибровкой показали стабильность. Интересно, что в документации Masteryb указаны именно реальные, а не лабораторные параметры — это помогло избежать доработок на объекте.

А вот неудачный опыт: попробовали сэкономить и поставили бюджетный аналог без проверки на совместимость с конкретными моющими средствами. В итоге — постоянные ложные срабатывания из-за пены. Пришлось демонтировать и ставить прибор с дополнительной защитой от пенных сред. Теперь всегда запрашиваем данные испытаний именно с теми реагентами, которые использует заказчик.

Что в перспективе: тенденции в CIP-измерениях

Сейчас всё чаще говорят про Industry 4.0, и в CIP-системах это проявляется в интеграции расходомеров с системой управления. Например, чтобы данные о расходе сразу шли в SCADA и влияли на длительность циклов. У ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям уже есть модели с цифровыми выходами и поддержкой протоколов типа Modbus — это упрощает автоматизацию. Но тут важно не забывать про надёжность: чем сложнее электроника, тем выше риск сбоев. Мы обычно рекомендуем дублирующие аналоговые выходы на критичных участках.

Ещё одна тенденция — миниатюризация. В современных заводах пространство ограничено, и компактные расходомеры востребованы. Но уменьшение размера не должно влиять на точность — это сложная задача. Видел последние разработки от Masteryb: у них есть санитарные модели диаметром всего 25 мм, но с сохранением всех характеристик. Правда, для таких малых диаметров особенно критична чистота потока — любые взвеси могут искажать показания.

И конечно, экология. Сейчас многие заказчики требуют, чтобы оборудование было не только эффективным, но и энергосберегающим. В электромагнитных расходомерах это достигается за счёт оптимизации потребления энергии датчиками. Кстати, в описаниях продуктов на https://www.masteryb.ru есть данные по энергопотреблению — полезно для расчётов общей эффективности системы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер -

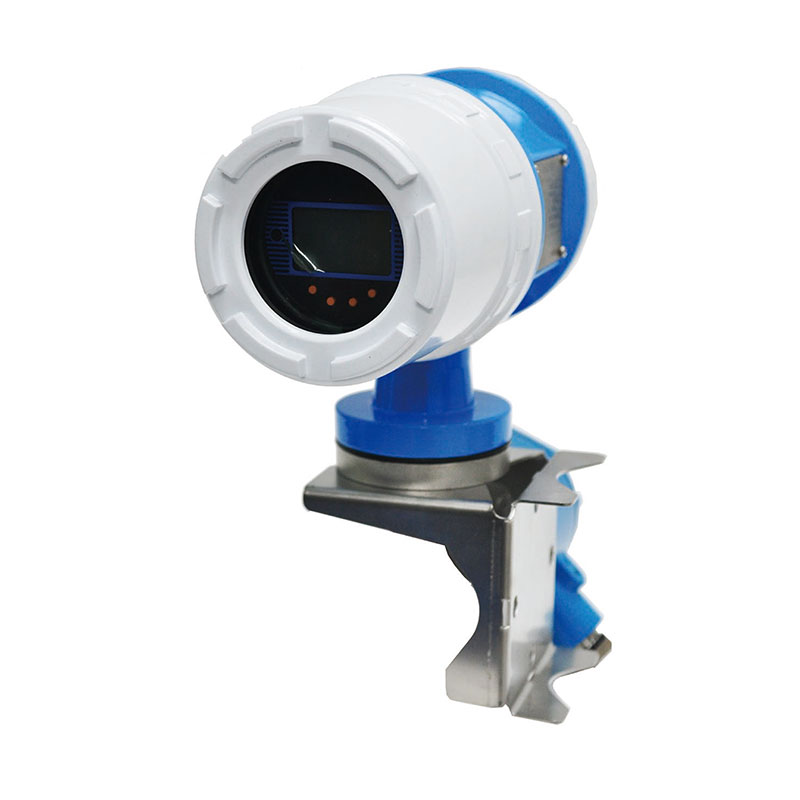

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер -

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления

MF2 Электромагнитный расходомер высокого давления -

Магнитострикционный уровнемер ML7

Магнитострикционный уровнемер ML7 -

Уровнемер вдувания MLC

Уровнемер вдувания MLC -

Обдувочный аппарат MFC1

Обдувочный аппарат MFC1 -

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер

MF2 Раздельный электромагнитный расходомер -

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09 -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2 -

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток

MF1 Другой поплавковый расходомер с металлической трубкой, ориентированный на поток -

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3

Связанный поиск

Связанный поиск- Расходомер мишенного типа поставщики

- Вихревой расходомер высокого давления завод

- Высокое ксчество взрывозащищенный расходомер мишенного потока поставщики

- Высокое ксчество обдувочный аппарат производители

- Высокое ксчество многофункциональный датчик избыточного давления производители

- Высокое ксчество уровнемер с магнитной заслонкой основная страна покупателя

- Горизонтальный поплавковый расходомер с металлической трубкой основная страна покупателя

- Датчики уровнемеры

- Лазерный расходомер мишенного потока производитель

- Вихревой расходомер поставщики