Высокое ксчество уровнемер раздельного типа завод

Когда говорят про высокое качество уровнемер раздельного типа завод, многие сразу думают о точных чертежах и сертификатах, но на деле всё упирается в то, как прибор ведёт себя в реальных условиях — например, при -40°C на нефтеперерабатывающем заводе, где даже сталь капризничает.

Что на самом деле значит ?раздельный тип?

Раздельный уровнемер — это не просто датчик и блок индикации в разных корпусах. Речь о том, чтобы измерительный элемент вообще не контактировал с электроникой, особенно в агрессивных средах. У нас на ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям была история, когда заказчик требовал установить прибор в резервуар с соляной кислотой — обычные модели выходили из строя за месяц, а раздельная конструкция с керамическим щупом проработала три года.

Кстати, часто путают ?раздельный? с ?выносным?. Первое — про конструктив, второе — про расстояние. В наших разработках, например, для уровнемер раздельного типа максимальное расстояние между сенсором и блоком управления достигает 500 метров, но это не всегда указано в паспорте — такие нюансы узнаёшь только при монтаже.

Ошибка многих заводов — делать корпус блока индикации слишком герметичным. Кажется, что защита от влаги — это плюс, но при перепадах температур внутри скапливается конденсат. Приходилось переделывать крышки с лабиринтными уплотнителями, хотя изначально проект казался идеальным.

Почему качество сборки важнее точности

Даже если погрешность измерений 0.1%, но клеммная колодка болтается — весь прибор отправится в брак. На заводе в Подмосковье видел, как из-за недотянутого винта на клемме заземления произошёл сбой в системе учёта — потеряли 12 часов на поиск причины.

Металл корпуса — отдельная тема. Нержавейка 304-й марки против 316-й — разница заметна только через полгода работы в морском климате. Мы для ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям тестировали оба варианта на полигоне во Владивостоке — 316-я показала себя лучше, но стоимость выросла на 18%. Пришлось искать компромисс для серийных моделей.

Сварные швы — вот где скрывается 80% проблем. Автоматическая сварка даёт красивый шов, но ручная с подвальцовкой надёжнее для тонкостенных камер. Это не по ГОСТу, но практика показала — именно так исключаются микротрещины.

Калибровка в полевых условиях

В паспорте пишут ?калибровка на заводе?, но по факту каждый объект требует подстройки. Например, для вязких жидкостей типа мазута даже высокое качество прибора не спасёт, если не учитывать температурную поправку. Приходилось разрабатывать таблицы поправочных коэффициентов — их нет в стандартной документации.

Запомнился случай на цементном заводе в Свердловской области — пыль проникала в оптический сенсор, хотя по спецификации защита была IP67. Выяснилось, что вибрация от дробилок расшатывала уплотнители. Добавили амортизирующие прокладки — проблема ушла.

Сейчас многие требуют беспроводную передачу данных, но для раздельных уровнемеров это не всегда оправдано. Радиомодуль — ещё одна точка отказа. Для masteryb.ru мы сделали гибридный вариант с резервным аналоговым выходом — клиенты сначала ворчали про ?архаику?, потом благодарили, когда GSM-канал пропадал в шторм.

Экономия, которая дорого обходится

Некоторые производители экономят на тестовых жидкостях — проверяют уровнемеры на воде, а потом удивляются, почему в щёлочи показания плывут. Мы в ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям держим набор эталонных сред: от дизельного топлива до каустической соды. Да, это удорожает себестоимость, но зато не приходится объяснять, почему прибор не работает на конкретном объекте.

Ещё один миф — универсальность. Не бывает ?единого уровнемера для всех задач?. Для сыпучих материалов нужны вибрационные датчики, для жидкостей — поплавковые или гидростатические. Пытались сделать комбинированную модель — получилось громоздко и ненадёжно. Пришлось вернуться к специализированным линейкам.

Цена — отдельный разговор. Когда видишь китайский аналог в три раза дешевле, хочется сэкономить. Но потом считаешь затраты на частую поверку и простои — оказывается, наш уровнемер раздельного типа в итоге выгоднее. Хотя признаю — для неответственных ёмкостей вроде баков с технической водой можно ставить и бюджетные варианты.

Что не пишут в технической документации

Длина кабеля между модулями — критичный параметр. Если превысить 300 метров без усилителя, наводки от силовых линий исказят сигнал. Причём проблема проявляется не сразу — только при одновременной работе нескольких насосов. Научились ставить фильтры помех, но это увеличивает монтажные работы на 20%.

Температурная компенсация — боль многих производителей. Полупроводниковые датчики стабильнее, но дороже. Термопары дешевле, но требуют индивидуальной калибровки. Для высокое качество уровнемер мы используем гибридную систему — основной датчик + дублирующий для коррекции. Не идеально, но работает.

Срок службы — обещают 10 лет, но реально зависит от циклов нагрузки. Если уровнемер срабатывает 100 раз в сутки, через 5 лет механический износ даст о себе знать. Поэтому в паспорте мы указываем не только срок, но и максимальное число циклов — честнее, хотя некоторые клиенты пугаются цифр.

Перспективы и тупиковые ветви

Сейчас все увлеклись ?умными? датчиками с IoT, но для раздельных конструкций это часто избыточно. Диагностика по Wi-Fi — хорошо, но если на объекте нет стабильного интернета, вся функциональность висит мёртвым грузом. Мы оставили базовый MODBUS, но добавили слот для дополнительных модулей — пусть заказчик сам решает, что ему нужно.

Бесконтактные методы — лазерные, ультразвуковые — модно, но для раздельных систем не всегда применимы. Пытались адаптировать для химических реакторов — помехи от паров сводят точность на нет. Вернулись к проверенным гидростатическим решениям, хотя маркетологи ругались.

Будущее — за гибридными системами. Например, наш последний проект для завода удобрений: основной гидростатический датчик + резервный радарный. Дорого, но когда идёт контроль уровня аммиака, надёжность важнее экономии. Кстати, подробности этой разработки есть на https://www.masteryb.ru — там как раз описан случай с ложными срабатываниями из-за пены.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем

MF2 Электромагнитный расходомер с фланцем -

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3

Радиолокационный уровнемер с управляемой волной MUL3 -

MF4-вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления

MF4-вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления -

Магнитострикционный уровнемер ML7

Магнитострикционный уровнемер ML7 -

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи

MF2 Электромагнитный расходомер с питанием от батареи -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42 -

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5 -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09 -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2 -

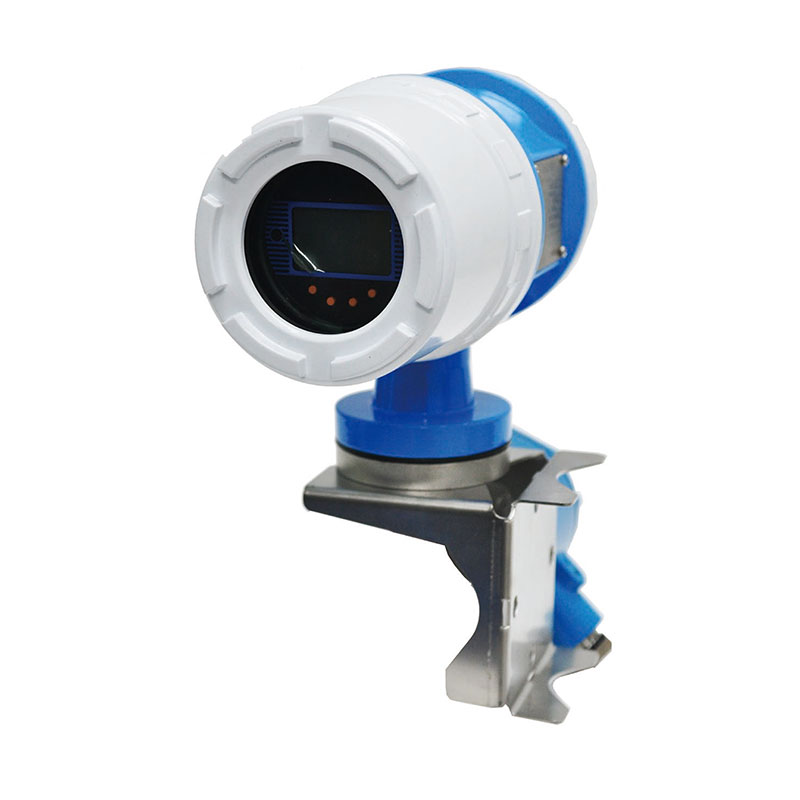

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер -

MF4-вихревой расходомер с фиксацией

MF4-вихревой расходомер с фиксацией

Связанный поиск

Связанный поиск- Санитарный ротаметр основная страна покупателя

- Расходомер dn300 завод

- Высокое ксчество ультразвуковой уровнемер поставщики

- Расходомер dn300 цена

- Герконовый переключатель потока производители

- Высокое ксчество электромагнитный расходомер сверхвысокого напряжения заводы

- Высокотемпературный понтонный уровнемер

- Электромагнитный расходомер шламового типа цена

- Датчики уровнемеры завод

- Вихревой расходомер с фиксацией производитель