Высокое ксчество электромагнитный расходомер со сверхнизкой проводимостью завод

Когда говорят про электромагнитный расходомер для жидкостей со сверхнизкой проводимостью, многие сразу думают о дорогих импортных решениях, но на деле наш опыт с ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям показывает, что локальные производства могут давать стабильные результаты, если правильно подойти к калибровке электродов и учету помех. Часто ошибаются, пытаясь применить стандартные модели к таким средам, как дистиллированная вода или органические растворители – тут нужны особые покрытия и настройки.

Почему сверхнизкая проводимость – это отдельная история

Стандартные электромагнитные расходомеры часто отказывают при проводимости ниже 5 мкСм/см, и мы это на своей шкуре прочувствовали на одном химическом комбинате. Заказчик жаловался на скачки показаний, а оказалось, что предыдущий поставщик не учел поляризацию электродов в слабопроводящей среде. Пришлось переделывать всю схему заземления и ставить платиновые электроды – дорого, но хоть как-то заработало.

У ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям в моделях для таких случаев используют электроды с напылением карбида тантала, что снижает адмиттанс и дает более стабильный сигнал. Но даже это не панацея – если жидкость содержит пузырьки или твердые частицы, погрешность может достигать 10-15%, что для многих процессов неприемлемо. Приходится дополнять систему фильтрами и деаэраторами, что удорожает монтаж.

Кстати, на их сайте https://www.masteryb.ru есть технические заметки по этому поводу, но там даны общие рекомендации, а в поле всегда вылезают нюансы. Например, при монтаже в вертикальных трубопроводах с нисходящим потоком мы сталкивались с эффектом кавитации, который вообще сводил на нет все преимущества конструкции.

Особенности производства на заводе

Посещая производство ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям, обратил внимание на то, как они тестируют расходомеры для сверхнизких проводимостей – используют эталонные растворы с добавками солей для имитации реальных условий, но без перехода порога проводимости. Это умно, но в полевых условиях такие растворы редко встречаются, поэтому калибровка 'всухую' иногда приводит к курьезам.

Однажды поставили партию расходомеров на фармацевтическое предприятие, а там оказалось, что температура процесса колеблется от 20 до 80°C, и это вызвало дрейф нуля. Пришлось экранировать кабели и менять материал футеровки с PTFE на PFA – мелкая деталь, но без опыта можно месяцы потратить на поиск причины.

Их завод использует автоматизированную сборку катушек, но ручную пайку соединений для чувствительных моделей. Это и плюс, и минус – с одной стороны, меньше технологических дефектов, с другой – зависимость от квалификации сборщика. Мы как-то получили партию с неравномерной намоткой, что привело к асимметрии магнитного поля и погрешностям на краях диапазона.

Типичные ошибки при монтаже и эксплуатации

Самая частая проблема – неправильное заземление. Для жидкостей с проводимостью 1-2 мкСм/см нужно не просто заземлять корпус, а устанавливать дополнительные электроды замерного потенциала, иначе наводки от соседнего оборудования полностью заглушают полезный сигнал. Мы в таких случаях ставим изолированные фланцы и отдельный заземляющий контур, но это не всегда прописано в инструкциях.

Еще момент – вибрация. На насосных станциях с низкооборотными насосами возникают низкочастотные колебания, которые влияют на стабильность показаний. Пришлось разрабатывать демпфирующие крепления, хотя изначально казалось, что это избыточно. ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям сейчас тестирует прошивку с алгоритмом компенсации вибрации, но пока результаты неоднозначные – на некоторых объектах помогает, на других нет.

И да, никогда не используйте стандартные расходомеры для агрессивных сред со сверхнизкой проводимостью – даже если химическая стойкость футеровки заявлена, диффузия паров через материал электродов может вызвать коррозию контактов. У нас был случай на производстве перекиси водорода, где за полгода вышли из строя три прибора, пока не перешли на полностью герметичные версии с лазерной сваркой корпуса.

Сравнение с другими типами расходомеров

Когда клиенты спрашивают, почему бы не использовать вихревые или ультразвуковые расходомеры для таких условий, приходится объяснять, что при сверхнизкой проводимости даже минимальные изменения вязкости или наличия пузырьков сильно влияют на точность. Электромагнитный метод здесь выигрывает за счет прямого измерения скорости потока, но требует идеальной гидродинамической обстановки.

Поплавковые расходомеры с металлическими трубками, которые тоже производит ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям, иногда рассматривают как альтернативу, но они не подходят для быстропеременных потоков и требуют постоянной проверки на засорение. Хотя для стационарных процессов с постоянным давлением – вполне надежный вариант, и дешевле.

Заметил, что комбинированные системы – например, электромагнитный расходомер плюс корреляционный ультразвуковой датчик – дают лучшую точность, но стоимость такой установки превышает разумные пределы для большинства проектов. Хотя на одном нефтехимическом комбинате пошли на это, и результат окупился за счет снижения потерь при учете.

Перспективы и ограничения технологии

Сейчас вижу тенденцию к использованию интеллектуальных алгоритмов коррекции, которые учитывают температурный дрейф и изменение состава жидкости. ООО Пекин Мяосытэ по приборостроениям экспериментирует с нейросетевыми моделями калибровки, но пока это сырые наработки – на практике проще иметь запас по точности и регулярно поверять приборы.

Основное ограничение – стоимость специальных исполнений для сверхнизких проводимостей. Когда нужна точность лучше 1%, цена может быть в 2-3 раза выше стандартных моделей, и не каждый заказчик готов на это. Часто идут на компромисс, принимая погрешность 3-5%, но для учетных операций это неприемлемо.

Из последних удачных проектов – поставка расходомеров на завод по производству полупроводников, где требовалось измерение потока ультрачистой воды с проводимостью 0,1 мкСм/см. Использовали кастомную версию с двойными экранированными кабелями и системой активного подавления помех – заработало, но только после месяца тестов и согласований. Такие задачи показывают, что универсальных решений нет, и каждый случай требует глубокого анализа.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

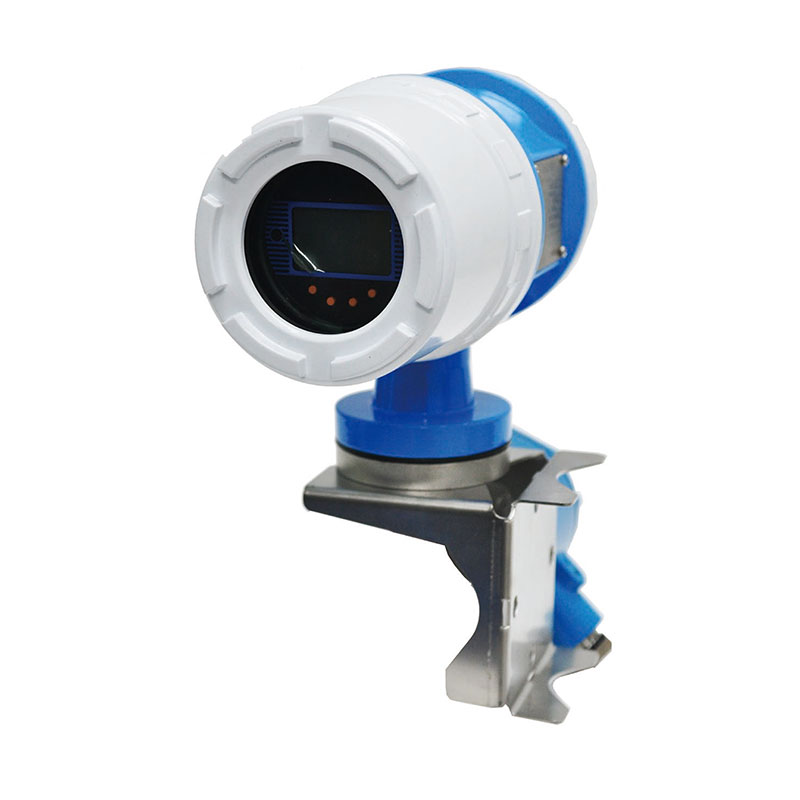

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер

MF2 Подключаемый электромагнитный расходомер -

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5

Импульсный радиолокационный уровнемер MUL5 -

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер

MF2 Санитарный тип -электромагнитный расходомер -

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер

MF2 Тип фиксации электромагнитный расходомер -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1 на батарейках -

Датчик избыточного давления цикла MD09

Датчик избыточного давления цикла MD09 -

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42

Интеллектуальный понтонный уровнемер ML42 -

Магнитострикционный уровнемер ML7

Магнитострикционный уровнемер ML7 -

MF4-Тип внутреннего уменьшающего диаметра

MF4-Тип внутреннего уменьшающего диаметра -

Микроплавковый расходоме MF16

Микроплавковый расходоме MF16 -

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2

Поплавковый расходомер с металлической трубкой MF1-M2 -

MF4-фланцевый вихревой расходомер

MF4-фланцевый вихревой расходомер

Связанный поиск

Связанный поиск- Поплавковый расходомер с двумя датчиками производители

- Высокое ксчество многофункциональный датчик избыточного давления основная страна покупателя

- Высокое ксчество электромагнитный расходомер для шлама поставщики

- Электромагнитный расходомер с низкой проводимостью

- Расходомер dn500 основная страна покупателя

- Расходомер DN250

- Вихревой расходомер кармен поставщики

- Расходомер счетчик производитель

- Высокое ксчество уровнемер вдувания цена

- Датчики уровнемеры завод